Der demografische Wandel stellt Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in Deutschland vor immer größere Herausforderungen. Dabei ist eine Hauptursache, dass die Geburtenziffer in Deutschland seit Mitte der 1970er Jahre bei weniger als 1,5 Kindern je Frau liegt, wohingegen rund 2,1 Kinder nötig wären, um die Bevölkerungszahl konstant zu halten.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Mehrkindfamilien in Deutschland

Gutachten im Auftrag des Verbands kinderreicher Familien Deutschland e.V.

Der demografische Wandel stellt Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in Deutschland vor immer größere Herausforderungen. Dabei ist eine Hauptursache, dass die Geburtenziffer in Deutschland seit Mitte der 1970er Jahre bei weniger als 1,5 Kindern je Frau liegt, wohingegen rund 2,1 Kinder nötig wären, um die Bevölkerungszahl konstant zu halten.

Dass in Deutschland seit dieser Zeit so wenige Kinder geboren werden, geht zu bedeutenden Teilen darauf zurück, dass sich heute deutlich weniger Elternpaare für dritte und weitere Kinder entscheiden. Haben noch 22,4 Prozent der zwischen 1941 und 1946 geborenen Frauen drei und mehr Kinder zur Welt gebracht, waren es bei den zwischen 1972 und 1976 geborenen nur 17,0 Prozent. Dieser Rückgang der Zahl kinderreicher Familien erklärt Berechnungen von Bujard / Sulak (2016) zufolge rund 68 Prozent des Geburtenrückgangs, wohingegen nur 26 Prozent auf den deutlichen Anstieg der Kinderlosigkeit entfallen. Dennoch wird im politischen und wissenschaftlichen Diskurs über familienpolitische Ansätze zur Stärkung der Geburtenzahlen der Fokus in der Regel auf die Familiengründung und selten auf den Übergang zu drittem und weiteren Kindern gelegt. Im vorliegenden Gutachten soll daher die ökonomische Bedeutung der Mehrkindfamilien in Deutschland aufzeigt werden.

In Deutschland leben derzeit rund 893.000 Familien mit drei oder mehr minderjährigen Kindern (Stand 2015). Das entspricht 10,8 Prozent aller Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Dabei leben 3,4 Millionen Kinder und Jugendliche mit zwei oder mehr ledigen Geschwistern im Haushalt, was einem Anteil von 19 Prozent aller Minderjährigen entspricht. Menschen mit Migrationshintergrund haben in Deutschland besonders häufig größere Familien. So liegt der Anteil der Familien mit drei und mehr Kindern unter 18 Jahren im Haushalt bei Familien mit Migrationshintergrund mit 14,8 Prozent fast doppelt so hoch wie bei Familien ohne Migrationshintergrund mit 8,9 Prozent. Betrachtet man das Bildungsniveau der Eltern, so haben sowohl Mütter als auch Väter in Mehrkindfamilien häufiger keinen berufsqualifizierenden Abschluss als Eltern in kleineren Familien, was allerdings zu bedeutenden Teilen auf den hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund zurückgehen dürfte.

Nimmt man die Erwerbssituation der Mehrkindfamilien in den Blick, so ist bei den Dreikindfamilien die Kombination eines Elternteils in Vollzeit und eines in Teilzeit mit einem Anteil von 42,7 Prozent am häufigsten und die Kombination eines Elternteils in Vollzeit und eines nicht erwerbstätigen Elternteils mit 34,4 Prozent am zweithäufigsten. Bei den Familien mit vier und mehr Kindern ändert sich das Bild. Hier trifft die Kombination eines Elternteils in Vollzeit und eines nicht erwerbstätigen Elternteils auf 44,9 Prozent der Elternpaare und die Kombination eines Elternteils in Vollzeit und eines in Teilzeit auf 26,2 Prozent zu. Dabei resultieren diese Konstellationen in den meisten Fällen daraus, dass sich die Mütter bewusst dafür entscheiden nicht oder nur in geringem Umfang erwerbstätig zu werden, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Daher sollte der arbeitsmarktpolitische Rahmen so ausgestaltet werden, dass den betreffenden Frauen, wenn die Kinder groß sind und weniger Aufgaben in der Familie anfallen, der Wiedereinstieg in den Beruf möglichst gut gelingt.

Christina Anger / Wido Geis / Axel Plünnecke: Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Mehrkindfamilien in Deutschland

Gutachten im Auftrag des Verbands kinderreicher Familien Deutschland e.V.

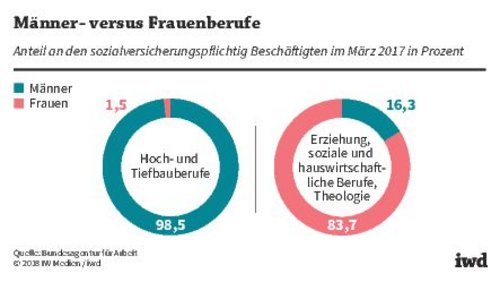

Typische Männer- und Frauenberufe

Frauen und Männer entscheiden sich nach wie vor häufig für ganz bestimmte Berufe. Da der Fachkräftemangel in typischen Männer- und Frauenberufen besonders stark ist, gilt es, Geschlechterklischees bei der Berufswahl stärker aufzubrechen.

iwd

Gender Pay Gap: Wie schließt man die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen?

Drei von vier Frauen in Vollzeit verdienen weniger als Männer. Diese Lohnlücke wird Gender Pay Gap genannt. Über die Ursachen und die Lage spricht IW-Ökonom Oliver Stettes im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.

IW