Für knapp 65.000 Kinder zahlte der deutsche Staat zwischen August und Dezember 2013 Betreuungsgeld. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamts. Dieses Geld wäre allerdings viel besser angelegt, würde damit die öffentliche Kinderbetreuung ausgebaut und verbessert. Denn das hätte positive Effekte für Kinder, Eltern und den Staat, das Betreuungsgeld hat derweil vor allem negative Auswirkungen.

Betreuungsgeld: Es gibt nur Verlierer

Wer sein Kleinkind selbst betreut, statt es betreuen zu lassen, hat seit August 2013 Anspruch auf 100 Euro im Monat. Und das, obwohl bildungsökonomische Untersuchungen eindeutig belegen, dass sich frühkindliche Betreuung in Kitas & Co. positiv auf die Kompetenzentwicklung von Kindern aus bildungsfernen Schichten und von Alleinerziehenden auswirkt. So zeigen Untersuchungen des IW Köln beispielsweise, dass Kinder von Alleinerziehenden deutlich bessere Chancen haben, später auf ein Gymnasium zu gehen, wenn sie bereits früh eine Kita besucht haben.

Doch gerade für entsprechende Familien setzt das Betreuungsgeld einen Anreiz, ihre Kinder nicht in frühkindliche Bildungseinrichtungen zu schicken. Denn sie profitieren aufgrund ihres geringen Einkommens verhältnismäßig stark vom Betreuungsgeld.

Zudem schafft das Betreuungsgeld negative Erwerbsanreize, die einen Wiedereinstieg in den Beruf hinauszögern und damit erschweren – mehr als drei Viertel der Leistungsbezieher haben den Antrag auf Betreuungsgeld für den maximal möglichen Bezugszeitraum von 22 Monaten gestellt. Das führt später zu finanziellen Nachteilen für die Betroffenen und den Fiskus. Denn erwiesener Maßen vergrößern vor allem familienbedingte Auszeiten die Verdienstunterschiede: Frauen mit einer mindestens dreijährigen Erwerbsunterbrechung wiesen im Jahr 2011 einen bereinigten Lohnabstand von fast 12 Prozent auf. Bei Arbeitnehmerinnen mit einer Auszeit zwischen anderthalb und drei Jahren betrug der Abstand nur noch 6 Prozent, bei jenen mit einer Auszeit von maximal 18 Monaten sogar weniger als 2 Prozent.

Typische Männer- und Frauenberufe

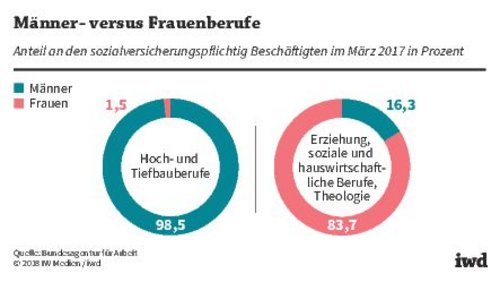

Frauen und Männer entscheiden sich nach wie vor häufig für ganz bestimmte Berufe. Da der Fachkräftemangel in typischen Männer- und Frauenberufen besonders stark ist, gilt es, Geschlechterklischees bei der Berufswahl stärker aufzubrechen.

iwd

Gender Pay Gap: Wie schließt man die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen?

Drei von vier Frauen in Vollzeit verdienen weniger als Männer. Diese Lohnlücke wird Gender Pay Gap genannt. Über die Ursachen und die Lage spricht IW-Ökonom Oliver Stettes im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.

IW