Vor allem in Südeuropa hat sich die Staatsverschuldung von den Vorgaben des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts weit entfernt, sodass die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen mitunter angezweifelt wird. Dieser Beitrag untersucht die mögliche weitere Entwicklung der Staatsschuldenquoten in Frankreich und den vier südeuropäischen EU-Mitgliedstaaten Griechenland, Italien, Portugal und Spanien.

Wie entwickeln sich die Staatsschulden in den südlichen EU-Mitgliedstaaten?

Vor allem in Südeuropa hat sich die Staatsverschuldung von den Vorgaben des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts weit entfernt, sodass die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen mitunter angezweifelt wird. Dieser Beitrag untersucht die mögliche weitere Entwicklung der Staatsschuldenquoten in Frankreich und den vier südeuropäischen EU-Mitgliedstaaten Griechenland, Italien, Portugal und Spanien.

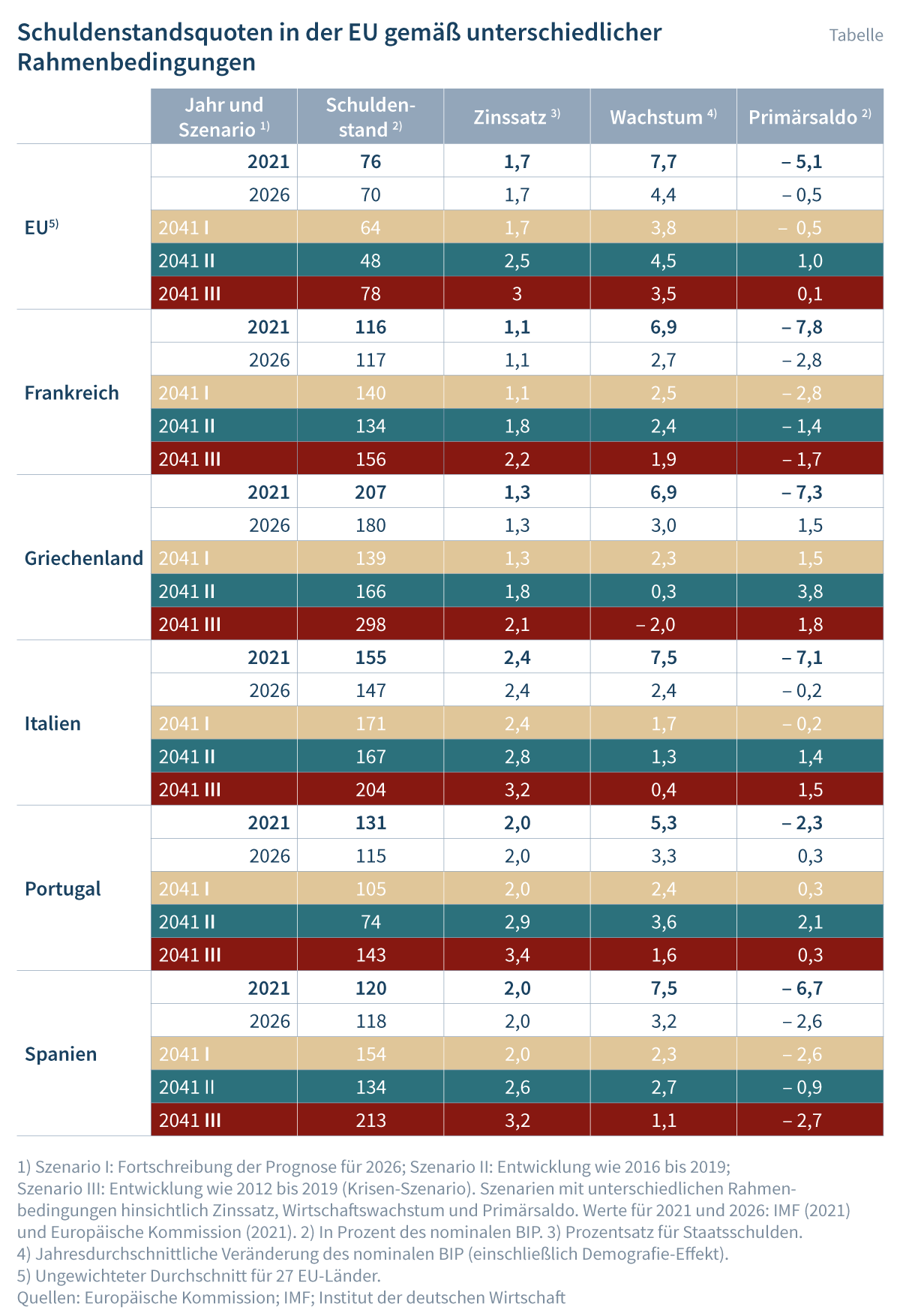

Hierbei werden drei Szenarien für die kommenden 20 Jahre entwickelt. Ein Szenario schreibt die vom Internationalen Währungsfonds für das Jahr 2026 prognostizierten Werte fort. Zwei weitere Szenarien greifen die Entwicklung in den vier sowie acht Jahren vor der Corona-Pandemie auf. Die Ergebnisse zeigen, dass nur für Portugal und Griechenland eine Rückführung der Schuldenquoten in den kommenden beiden Dekaden realistisch erscheint. Beide EU-Mitgliedstaaten weisen bemerkenswerte Primärsalden auf. In Portugal zeigt sich zudem eine gute wirtschaftliche Entwicklung und Griechenland profitiert von relativ niedrigen Zinsen. Eine Rückführung der Verschuldung auf 60 Prozent des BIP, wie es der Stabilitäts- und Wachstumspakt vorsieht, ist indes selbst für Portugal außer Reichweite. Für Frankreich, Italien und Spanien ist von einem weiteren Anstieg der Schuldenquoten auszugehen. Während in Frankreich und Spanien nicht zuletzt die schwachen Primärsalden ursächlich sind, leidet Italien weiterhin unter einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung. Damit bleibt die Tragfähigkeit der Staatshaushalte eine säkulare politische und ökonomische Herausforderung – vor allem mit Blick auf die demografischen Anpassungslasten.

Wie entwickeln sich die Staatsschulden in den südlichen EU-Mitgliedstaaten?

Berliner Gespräche Frühjahrstagung: Zwischen Sicherheitspolitik, Green Deal und Wettbewerbsfähigkeit – eine europapolitische Bestandsaufnahme

Das Institut der deutschen Wirtschaft möchte Sie erneut zu einer virtuellen Variante der „Berliner Gespräche” einladen.

IW

Die Zukunft Europas: Welche Prioritäten sind für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend?

Die Europäische Union hat ihre neue strategische Agenda für die Jahre 2024 bis 2029 veröffentlicht. IW-Direktor Michael Hüther und HRI-Präsident Bert Rürup analysieren im Handelsblatt-Podcast „Economic Challenges” die Bedeutung der Wettbewerbsfähigkeit für die ...

IW