Die Dauer der Krise und die vorhandene oder drohende Knappheit von medizinischen Ressourcen wirft weltweit ethische Fragestellungen auf. Was ist das geringste Übel? Wer sollte bevorzugt behandelt werden? Dabei stehen die Gesellschaften vor einem moralischen Dilemma, das sich bereits in anderen gesellschaftlichen Diskussionen gezeigt hat – und je nach Kulturraum unterschiedlichen entschieden wird.

Kosten-Nutzen Abwägungen in der Corona-Krise

IW-Kurzbericht

Die Dauer der Krise und die vorhandene oder drohende Knappheit von medizinischen Ressourcen wirft weltweit ethische Fragestellungen auf. Was ist das geringste Übel? Wer sollte bevorzugt behandelt werden? Dabei stehen die Gesellschaften vor einem moralischen Dilemma, das sich bereits in anderen gesellschaftlichen Diskussionen gezeigt hat – und je nach Kulturraum unterschiedlichen entschieden wird.

In demokratischen Strukturen werden politische und gesellschaftliche Entscheidungen in teils stark kontroversen Debatten zwischen zahlreichen Stakeholdern, Interessensvertretern und Parteien ausgetragen. Die Entscheidungen sind dann zwar nicht für alle zufriedenstellend, wurden aber in einem demokratischen Prozess getroffen. Die Dringlichkeit von Maßnahmen in der Corona-Krise und die Neuartigkeit der Probleme haben einen längeren politischen und öffentlichen Diskurs allerdings unmöglich gemacht. Einige dieser Diskurse werden aktuell geführt – insbesondere über die Angemessenheit der ergriffenen Maßnahmen und mögliche Entscheidungsstrategien im Falle einer Überlastung von intensivmedizinischen Kapazitäten. Dazu haben medizinische Fachgesellschaften bemerkenswerte Empfehlungen veröffentlicht, die Ärzten bei der Triage helfen (DIVI et al., 2020).

Zählen Zahlen?

Diese bringen moralische Dilemmata zum Vorschein, mit denen sich Politik und Gesellschaft immer wieder beschäftigen. Auch konfligierende ethische Positionen werden debattiert. Folgen wir einer utilitaristischen Herangehensweise, in der das größte Glück der größten Zahl entscheidend ist? Oder setzen wir auf einen deontologischen Ansatz, in dem die Würde eines jeden Menschen im Zentrum steht, unabhängig von den Konsequenzen einer Entscheidung? Einer der bekanntesten Vertreter des Utilitarismus ist der Philosoph John Stuart Mill. Die Deontologie wurde wesentlich von Immanuel Kant geprägt. Diese Denkweise spiegelt sich im deutschen Kulturraum verstärkt wider, während utilitaristisches Gedankengut insbesondere im angelsächsischen Raum stärker vertreten ist.

Kulturelle Unterschiede

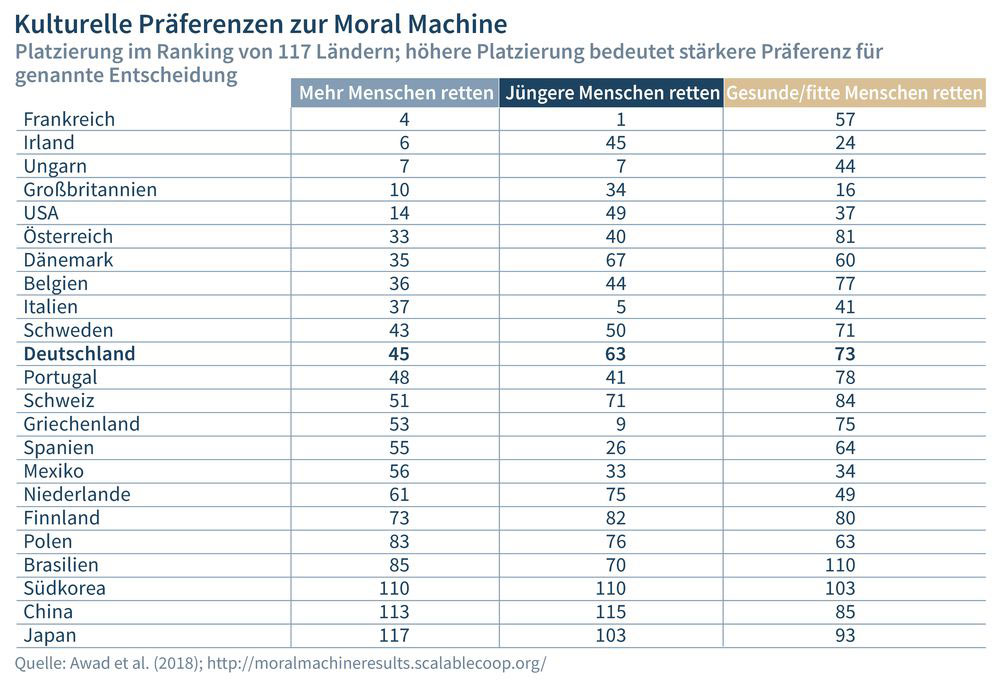

Eine gewisse kulturelle Präferenz in ethischen Ansätzen konnten auch in einer großangelegten Studie gezeigt werden (Awad et al., 2018). Darin mussten die Teilnehmer entscheiden, welche Grundsatzentscheidung einem autonom-fahrenden Auto einprogrammiert werden sollte, wenn es zu einem unvermeidbaren Verkehrsunfall kommen wird und eine Dilemma-Situation entsteht: zugunsten einer größeren Menge an Personen, zugunsten der Insassen oder zugunsten von jüngeren Menschen? Unterschiedliche Szenarien wurden präsentiert. Insgesamt nahmen weltweit knapp 40 Millionen Menschen teil. Generell zeigt sich, dass Babys, Kinder und Schwangere überall besonderen Schutz genießen. Die Auswertung der Daten zeigt aber auch kulturelle Unterschiede in den Präferenzen, welche Personengruppen eher geschützt werden sollten. Daraus lassen sich Ableitungen treffen, welcher ethischen Richtung die moralischen Intuitionen der Teilnehmer eher zuzuordnen sind.

Vergleicht man die Präferenzen der Länder, die jetzt stark die Debatte um utilitaristische Ansätze in der Corona-Krise bestimmen, zeigen die Daten des Moral-Machine Experiments unterschiedliche Präferenzen (siehe Abbildung). In eher utilitaristisch geprägten Ländern wie Großbritannien und den USA ist die Wahrscheinlichkeit, dass Teilnehmer eine größere Menge von Personen „retten“ höher als in anderen Ländern. Auch die Wahrscheinlichkeit der Bevorzugung jüngerer Menschen ist in diesen Ländern stärker ausgeprägt als beispielsweise in China. Im Moral-Machine Experiment zeigt sich in diesem Punkt aber für Italien eine besonders starke Ausprägung. Von den 117 Ländern, für die die Ergebnisse des Experiments ausgewiesen werden, ist Italien in der Präferenz zur Bevorzugung Jüngerer auf Platz 5. Deutschland auf Platz 63, China auf Rang 115. Das bedeutet, dass in China, Personen häufiger angeben, dass die Entscheidung des autonomen Fahrzeugs zugunsten älterer involvierter Personen ausfallen sollten. Dort ist insbesondere auch die klassisch utilitaristische Denkweise eine größere Anzahl von Personen zu bevorzugen, gering ausgeprägt.

Die Teilnehmer aus Deutschland zeigten im Experiment eine geringe Priorität dafür, gesunde und fitte Menschen gegenüber weniger gesunden zu bevorzugen. Auch in China ist dieser Ansatz sehr gering ausgeprägt. Untersucht man die Ähnlichkeit aller moralischen Entscheidungen des Moral-Machine Experiments (insgesamt 9 Szenarien) zeigen sich Gruppen von Ländern mit ähnlichen Entscheidungsprofilen: Antworten in Deutschland ähneln insbesondere denen aus Finnland, der Schweiz, den Niederlanden, Österreich, Norwegen und Dänemark. Antworten aus den USA weisen Ähnlichkeiten mit denen Großbritanniens, Australiens, Kanadas, Irlands und Südafrikas auf (Awad et al., 2018).

Moralische Intuition hängt von Umständen ab

Auch wenn diese Ergebnisse auf die aktuelle Situation nur bedingt übertragbar sind und auch nicht bestimmend für die Politik sind zeigen sie, welche moralische Intuition in verschiedenen Ländern stärker vertreten ist und warum bestimmte Fragen in anderen Ländern stärker diskutiert oder ausgesprochen werden als hierzulande. Darüber hinaus ist auch eine moralische Bewertung Verzerrungen unterworfen. Reale ad-hoc Entscheidungen unter Zeitdruck kommen häufig zu einem anderen Ergebnis als besonnene Abwägungen hypothetischer Szenarien. Durch die Dramatik der aktuellen Situation, in welcher Bilder von überfüllten Krankenhäusern und verzweifelten Ärzten wirken, steigt die emotionale Betroffenheit. Weniger emotionalisierend ist die Betrachtung von skizzierten Szenarien einer hypothetischen Verkehrssituation. Der “Identifiable Victim Bias” (identifizierbare Opfereffekt) bewirkt, dass Menschen durch personalisierte Szenarien mehr Betroffenheit entwickeln als durch sachliche Daten und Informationen. Auch die Hilfsbereitschaft für Einzelopfer steigt dadurch.

Je nach Umständen, sozialen Erwartungen, Formulierungen (Framing) oder persönlicher Betroffenheit fallen so die Bewertungen einer ähnlichen Situation sehr unterschiedlich aus. Im Falle von Corona stehen zudem weniger sichtbare Folgen wie Suizide durch Existenzängste oder vermehrter Kindesmissbrauch durch häusliche Quarantäne den sehr sichtbaren Sorgen vor Erkrankungen und Todesfällen gegenüber. Diesen Wahrnehmungs- und Entscheidungsverzerrungen unterliegen viele Menschen, auch Experten (Enste/Hüther, 2011). Mediziner richten ihren Blick nur auf die medizinischen Entwicklungen, Soziologen auf die gesellschaftlichen Konsequenzen und Ökonomen nehmen die wirtschaftlichen Risiken besonders ernst.

Um diese Biases zu vermeiden, können folgende Maßnahmen helfen:

- Frühzeitiger Beginn, einen Plan für den Ausstieg zu entwickeln, damit Entscheidungen unter Zeitdruck vermieden werden.

- Einbindung vieler wissenschaftlicher Disziplinen, um zu einem breiten Konsens zu kommen und Framing Effekte einzelner Experten zu vermeiden.

- In der Kommunikation verhaltensökonomische Erkenntnisse nutzen, um eine große Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen.

- Einen evidenzbasierten Weg vorschlagen, der auf einer breiten Datenbasis begründet wird, die sowohl medizinische als auch sozialpsychologische und ökonomische Fakten berücksichtigt.

Dass Empfehlungen auch bei Entscheidungen zwischen zwei Übeln eine Orientierung liefern können, zeigen die medizinischen Fachgesellschaften (DIVI et al., 2020). Ein breiter Konsens von Experten kann auch für einen geordneten, geplanten Ausstieg aus den Freiheitseinschränkungen hilfreich sein. Dabei geht es zum Beispiel darum, wer wann wieder in welcher Branche arbeiten gehen darf und wer weiter geschützt zu Hause bleiben muss/sollte. Einen Rahmen für diese Entscheidungen bietet unser Grundgesetz. Aber innerhalb dieser Verfassung gibt es Gestaltungsspielräume, die evidenzbasiert und rational genutzt werden sollten.

Dominik Enste / Theresa Eyerund: Kosten-Nutzen Abwägungen in der Corona-Krise

IW-Kurzbericht

EU-Lieferkettengesetz: Gravierende Folgen für Entwicklungsländer

Heute unternimmt die belgische Ratspräsidentschaft einen erneuten Versuch, eine Mehrheit für das EU-Lieferkettengesetz zu finden. Trotz Nachbesserungen drohen immer noch erhebliche Nachteile – nicht nur für die europäische Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch ...

IW

Spenden: Jung, gebildet, gutverdienend und großzügig

Im vergangenen Jahr spendeten die Deutschen rund 15,5 Milliarden Euro – deutlich mehr als noch im Vorjahr. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Frauen spendeten häufiger als Männer. Besonders großzügig waren 18- ...

IW