Das Jahr 2014 markiert mit – rechnerisch – 1,47 Kindern je Frau für die Bundesrepublik Deutschland den höchsten Wert seit 1974. Einiges spricht dafür, dass sich dieser positive Trend fortsetzen wird. Allerdings muss Deutschland noch mehr in seine Familienfreundlichkeit investieren.

Es geht aufwärts

Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich familienfreundlicher geworden, zudem gibt es bessere Möglichkeiten, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen: Der Anteil der unter Dreijährigen, die extern betreut werden, ist zwischen 2005 und 2013 von 16 auf 28 Prozent gestiegen und der Teil der Schulkinder in Ganztagseinrichtungen hat von 26 auf 51 Prozent zugelegt. In einer aktuellen Vergleichsstudie des IW Köln erreicht Deutschland nach Luxemburg, Dänemark, Schweden, Belgien und Frankreich mittlerweile den sechsten Platz beim familienpolitischen Rahmen in Europa. Auch bei den familienpolitischen Zielen – wie der wirtschaftlichen Stabilität von Familien und dem Wohlergehen von Kindern –schneidet Deutschland im europäischen Vergleich sehr gut ab. Jedoch galt dies bisher nicht mit Blick auf die Geburten.

Dies ändert sich nun langsam: Seit 2011 ist die Geburtenrate sukzessive gestiegen. Dies ist, auch 2014, nicht allein auf Zuwanderung zurückzuführen – der Wert für Frauen mit deutscher Staatsbürgerschaft ist von 1,37 im Jahr 2013 auf 1,42 im Jahr 2014 gestiegen.

Allerdings liegt die Geburtenrate noch immer viel niedriger als etwa in Frankreich mit 1,99 Kindern pro Frau im Jahr 2013. Dies kann sich aber in den nächsten Jahren ändern, denn die Präferenz junger Paare für oder gegen Kinder reagiert erfahrungsgemäß nur langsam auf neue Rahmenbedingungen. Das liegt daran, dass sie sich hauptsächlich an der Erfahrungen aus ihrem Verwandten-, Freundes- und Bekanntenkreis und nicht am aktuellen institutionellen Rahmen orientieren.

Dennoch gilt: Um die Geburtenrate langfristig noch stärker zu steigern, sollte die Politik den familienpolitischen Rahmen weiter verbessern. Beispielsweise sollten Familien unabhängig vom Alter des Kindes Anspruch auf eine institutionelle Betreuung erhalten, die die reguläre Arbeitszeiten abdeckt. Die Verantwortlichen sollten sich zudem bemühen, die sogenannte kommunale Familienzeitpolitik zu stärken – also dafür sorgen, dass Arbeits-, Betreuungs- und ÖPNV-Zeiten besser aufeinander abgestimmt werden.

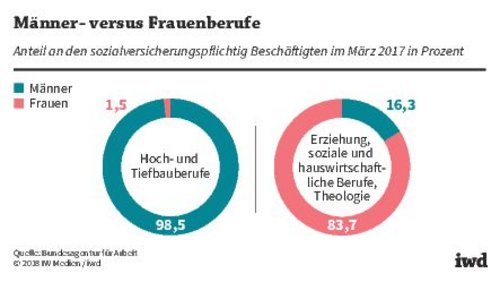

Typische Männer- und Frauenberufe

Frauen und Männer entscheiden sich nach wie vor häufig für ganz bestimmte Berufe. Da der Fachkräftemangel in typischen Männer- und Frauenberufen besonders stark ist, gilt es, Geschlechterklischees bei der Berufswahl stärker aufzubrechen.

iwd

Gender Pay Gap: Wie schließt man die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen?

Drei von vier Frauen in Vollzeit verdienen weniger als Männer. Diese Lohnlücke wird Gender Pay Gap genannt. Über die Ursachen und die Lage spricht IW-Ökonom Oliver Stettes im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.

IW