Der vorliegende Beitrag untersucht den Einfluss von Entgeltdifferenzen in Paarhaushalten auf das zeitliche Engagement der Partner im Beruf und im Haushalt. Bei einer geschlechterbezogenen Aufgabenteilung wird untersucht, inwieweit Frauen und Männer sich im Vergleich zu ihren Partnern zeitlich im Haushalt und Beruf engagieren.

Wer macht was?: Zum Einfluss von Entgeltunterschieden auf die Aufgabenteilung in Paarhaushalten

IW-Trends

Der vorliegende Beitrag untersucht den Einfluss von Entgeltdifferenzen in Paarhaushalten auf das zeitliche Engagement der Partner im Beruf und im Haushalt. Bei einer geschlechterbezogenen Aufgabenteilung wird untersucht, inwieweit Frauen und Männer sich im Vergleich zu ihren Partnern zeitlich im Haushalt und Beruf engagieren.

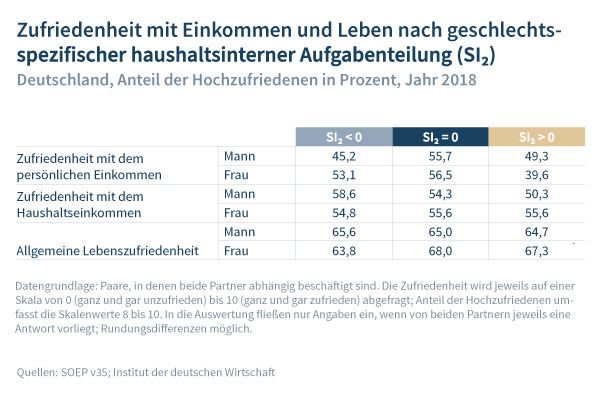

Der durchschnittliche Rückstand des Bruttostundenlohns der Frau zu dem ihres Partners liegt bei 16,3 Prozent, wenn die Aufgabenteilung eher traditionell erfolgt. Ihr Lohnvorsprung beträgt durchschnittlich 6,6 Prozent, wenn eine eher antitraditionelle Aufgabenteilung vorliegt. Eine positive Altersdifferenz zwischen dem Mann und der Frau sowie die Existenz von Kindern begünstigen ein eher traditionelles Spezialisierungsmuster. Im Rahmen einer ökonomisch motivierten Aufgabenteilung wird analysiert, inwieweit das Haushaltsmitglied mit dem höheren Bruttostundenlohn mehr Zeit im Beruf und/oder weniger Zeit im Haushalt einsetzt als das andere. Wo ein ökonomisches Kalkül dem Spezialisierungsmuster zugrunde liegt, beträgt der Verdienstrückstand der Frau gegenüber ihrem Partner durchschnittlich 25,8 Prozent. Ökonometrische Schätzungen zeigen, dass vorhandene Lohnunterschiede zwischen beiden Partnern eine ökonomisch motivierte Spezialisierung begünstigen. Da Frauen im Durchschnitt geringere Bruttostundenlöhne aufweisen als ihre Partner, geht eine ökonomisch geprägte Aufgabenteilung zugleich häufig mit einer geschlechtsbezogenen Aufgabenteilung einher. Wirtschaftliche Überlegungen eines Paares können daher ein eher traditionelles Arbeitsteilungsarrangement verfestigen, das bereits vor der Geburt des ersten Kindes getroffen wurde.

Jörg Schmidt, Oliver Stettes: Wer macht was? Zum Einfluss von Entgelt-unterschieden auf die Aufgabenteilung in Paarhaushalten

IW-Trends

Tarifverhandlungen 2024: Es droht eine höhere Inflation

Im Frühjahr stehen weitere Tarifverhandlungen in der Chemie- und Baubranche sowie dem Bankwesen an. Beharren die Gewerkschaften auf ihre hohen Forderungen, könnte dies auch die Inflation wieder hochtreiben. Davor warnt eine neue Studie des Instituts der ...

IW

Die deutsche Lohnpolitik zwischen Inflation und Stagnation: Drohen Zielkonflikte mit der Geldpolitik?

Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise setzte ein Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt ein, der Spielraum für eine vergleichsweise expansive Lohnpolitik eröffnete.

IW