Um ein Stimmungsbild vom Bundestag zur anstehenden US-Wahl einzufangen, wurden die Tweets von einzelnen Bundestagsabgeordneten zu Donald Trump und zu Joe Biden auf deren Tonalität hin untersucht. Die Datenanalyse zeigt, dass die Tweets über Trump von Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen – einschließlich jener der AfD – einen negativen Grundton haben. Das Ergebnis ist insofern überraschend, als dass Trump viele Positionen vertritt, die in der AfD Sympathien auslösen dürften. Im sprachlichen Kontext erklärt sich der Befund.

Wie twittern Bundestagsabgeordnete über Trump und Biden?

IW-Kurzbericht

Um ein Stimmungsbild vom Bundestag zur anstehenden US-Wahl einzufangen, wurden die Tweets von einzelnen Bundestagsabgeordneten zu Donald Trump und zu Joe Biden auf deren Tonalität hin untersucht. Die Datenanalyse zeigt, dass die Tweets über Trump von Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen – einschließlich jener der AfD – einen negativen Grundton haben. Das Ergebnis ist insofern überraschend, als dass Trump viele Positionen vertritt, die in der AfD Sympathien auslösen dürften. Im sprachlichen Kontext erklärt sich der Befund.

Seit Donald Trump 2016 erstmals ins Weiße Haus gewählt wurde, ist der Ton der Bundesregierung ihm gegenüber merklich neutraler geworden. Doch die transatlantischen Beziehungen haben gelitten. Ein Regierungswechsel böte die Chance auf einen Neuanfang. Beispielsweise wäre vom demokratischen Herausforderer Joe Biden eine Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen sowie ein kooperativerer Ansatz in der Handelspolitik zu erwarten. Ein Regierungswechsel wäre ökonomisch und politisch im deutschen Interesse (Bardt/Kolev, 2020).

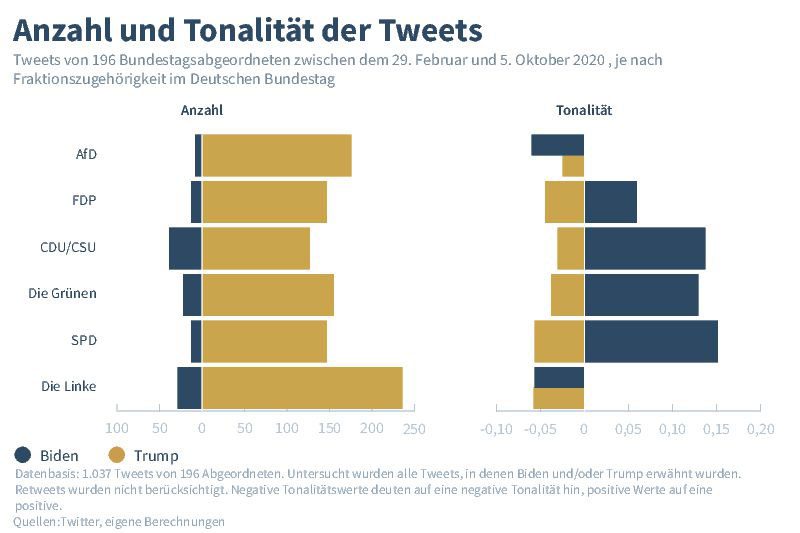

Um herauszufinden, in welcher Tonalität Bundestagsabgeordnete sich zu Trump und Biden äußern, hat das IW die Tweets aller Bundestagsabgeordneten mit einem Twitter-Account, 557 an der Zahl, zwischen dem 29. Februar und dem 5. Oktober 2020 untersucht. Am 29. Februar gewann Biden die demokratischen Vorwahlen in South Carolina und brachte sich damit als Herausforderer Trumps in Position. Untersucht wurden alle Tweets, in denen Joe Biden und/oder Donald Trump entweder über das „@“-Zeichen, per Hashtag oder im Text erwähnt wurden. Reine Retweets wurden nicht berücksichtigt. 1.037 Tweets von 196 Abgeordneten flossen so in die Untersuchung ein. Die twitternden Bundestagsabgeordneten verteilen sich etwa gleich auf die Fraktionen, was bedeutet, dass CDU/CSU und SPD unterrepräsentiert und die übrigen Fraktionen überrepräsentiert sind.

Trump beschäftigt die Bundestagsabgeordneten weit mehr als sein Herausforderer Biden. Seit dem 29. Februar haben sie in ihren Tweets 988 mal Trump erwähnt und nur 124 mal Biden. Das ist nicht überraschend, da Trump Twitter selbst viel häufiger nutzt als Biden und da er als Amtsinhaber die amerikanische Außenpolitik und die Beziehungen zu Deutschland bestimmt. Die meisten Tweets zu Trump und Biden stammen von Abgeordneten der Linken und der AfD. Am wenigsten twitterten Abgeordnete der CDU und CSU. Das deckt sich mit Serrano et al. (2019), wonach die AfD und die Linken auf Social Media besonders aktiv sind.

Um die Tweets systematisch nach Zeichen der Zustimmung oder Ablehnung zu untersuchen, wurde die Tonalität der Tweets ausgewertet. Die Tweets wurden dafür mit einem Tonalitätswörterbuch der Uni Leipzig namens „SentiWS“ abgeglichen, in dem deutschen Wörtern samt ihrer Flexionsformen je nach Tonalität ein Wert zwischen -1 und +1 zugeordnet ist (Goldhahn et al. 2010). -1 steht für einen äußerst negativen, +1 steht für einen äußerst positiven Ton. Durch den Abgleich des Lexikons mit den Tweets errechnet sich die Tonalität. Die Verwendung vortrainierter neuronaler Netze für die Bestimmung der Tonalität (Guhr et al. 2020) konnte die Ergebnisse validieren.

Drei Beispiele verdeutlichen die Vorgehensweise: Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, twittert am 11. Juni: „Anstatt zu versöhnen, gießt #Trump weiter Öl ins Feuer. Diese Kritik muss er sich gefallen lassen. [...]“ Damit positioniert sich Röttgen gegen den amtierenden US-Präsidenten. Die Wörter „Kritik“ und „Feuer“ bewirken eine negative Tonalitätswertung. Ähnlich verhält es sich mit einem Tweet vom 3. Oktober von Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte, der Trump für sein Corona-Management kritisiert. Zu einem Video im Garten des Weißen Hauses, bei der die Beteiligten keinen Abstand halten, twittert er: „Eine solche Party […] ist schlicht komplett verantwortungslos und gibt einen Blick auf die Realitätsverweigerung in Trumps Umfeld.“ Auch dieser Tweet fließt mit einem negativen Wert in die Analyse ein – genauso wie ein Tweet der grünen Außenpolitikerin Franziska Brantner: Sie findet es „furchtbar schmerzhaft, dass Trump die USA in diesen Zeiten anführt“.

Schaut man auf die Inhalte der untersuchten Tweets – wie oben anhand dreier Beispiele geschehen – zeigt sich, dass Trump von den meisten untersuchten Abgeordneten negativ gesehen oder in einem negativen Kontext genannt wird. Den negativen Tonfall belegt auch die Tonalitätsanalyse. Hingegen gibt es Unterschiede je nach Fraktion in dem Tonfall gegenüber Biden. So haben Tweets in Bezug zu Biden, die von Abgeordneten der AfD und der Linken abgesetzt wurden, im Schnitt einen negativen Grundton, während Abgeordnete der übrigen Fraktionen zu Biden positiv formulieren. Bei der AfD deckt sich dieser Befund mit der inhaltlichen Analyse: In ihren Tweets hinterfragen die Abgeordneten Biden oder machen sich über ihn lustig. Die Fraktion der Linken ist in ihrer Haltung zu Biden ambivalent. Sie setzten im Untersuchungszeitraum einige negative und keine positiven Tweets zu Biden ab, was den stark negativen Wert erklärt.

Zwar lässt sich von einer positiven Tonalität der Tweets nicht direkt auf eine Favorisierung eines Kandidaten schließen, sie kann aber über alle Tweets als ein Signal der Favorisierung verstanden werden. Allerdings sollte dies inhaltlich auf Plausibilität überprüft werden. Beispielsweise ist es überraschend, dass die Tweets von AfD-Abgeordneten zu Trump eine negative Konnotation haben. Schließlich vertritt Trump Positionen in der Einwanderungs- und Außenpolitik, die bei der AfD auf Sympathie treffen müssten – beispielsweise stärkerer Grenzschutz oder ein schärferes Asylrecht (Peter, 2019). Es lohnt daher ein genauerer Blick: Die meisten AfD-Tweets zu Trump stammen von Jürgen Braun, Petr Bryston und Götz Frömming. Am 15. April twittert Braun, der sich im Gesundheitsausschuss für eine Reform der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einsetzt: „Sieh an, der böse böse Trump ist gar nicht so allein mit Kritik an heiliger Kuh WHO. [...]“ Die Schlagwörter „böse“ und „Kritik“ führen dazu, dass der Tweet mit einer negativen Tonalität bewertet wird. Die Ironie und die Zustimmung zu Trump erkennen die Analyse nicht. Braun nutzt die Kritik Trumps an der WHO, um seine Position auf dem Gebiet zu stützen. Gleiches Schema: Am 28. September twittert der Außenpolitiker Bryston: „[Trump habe gedroht], die Wahl nicht anzuerkennen. Das ist natürlich blanker Unsinn. Trump hat nur auf die massive Wahlmanipulation durch die Demokraten hingewiesen [...].“ Auch hier ist die Tonalität negativ gewertet. Doch Bryston lehnt Trump nicht ab – im Gegenteil, er macht sich seinen Vorwurf der Wahlmanipulation durch die Demokraten zu eigen.

Dass die Tweets von AfD-Abgeordneten mit Trump-Bezug eine negative Tonalität aufweisen, weist also nicht zwingend auf eine Ablehnung Trumps hin, sondern zeigt lediglich, dass in den Tweets eine negativ konnotierte Sprache vorherrscht. Der Befund steht im Einklang mit Opuszko, Bode und Ulbricht (2018), die in Tweets mit AfD-Bezug ein im Vergleich zu anderen Parteien besonders negative Tonalität festgestellt haben. Auch das aktuelle Grundsatzprogramm der AfD weist laut Kämper (2017) an vielen Stellen eine negative Ausdrucksweise in Form von Provokationen, abwertenden Aussagen und kriminalisierender Xenophobie auf. Die hier vorliegenden Ergebnisse in Bezug auf die AfD müssen insofern als Sonderfall interpretiert werden.

Armin Mertens / Jan Eppelsheimer / Jens-Peter Hiller: Wie twittern Bundestagsabgeordnete über Trump und Biden?

IW-Kurzbericht

Verteidigung: „Jetzt haben wir uns hier auch gesund gespart“

Wie kann Deutschland sein Verteidigungsbudget erhöhen, um das NATO-Ziel zu erreichen? Im Handelsblatt-Podcast „Economic Challenges“ hinterfragen IW-Direktor Michael Hüther und HRI-Präsident Bert Rürup kritisch, ob vorgeschlagene Maßnahmen wie höhere Steuern ...

IW

Wissenschaftspreis Bürokratie 2024: Mit Wissenschaft Bürokratie besser verstehen und abbauen

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat am 8. April zum fünften Mal den Wissenschaftspreis Bürokratie vergeben. Mit dem Preis werden Forschungsarbeiten ausgezeichnet, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Bürokratie in Deutschland abgebaut werden ...

IW